রানা চক্রবর্তীঃ উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন যে, শিক্ষা কল্প নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ ব্যাকরণ বেদ প্রভৃতি ‘অপরাবিদ্যা’, আর যে বিদ্যা দিয়ে ব্রহ্মকে জানা যায় সেটা হল ‘পরাবিদ্যা’। ধর্মের পথে চালনা করে বলে শিক্ষা বা বেদশিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাচীন ভারতে ধর্মই সকল কাজের উৎস ছিল। প্রাচীন ভারতের আদি-সাহিত্য – ঋগ, সাম, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্ৰাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ প্রভৃতি সবই আসলে ধর্মসাহিত্য। প্রাচীন ভারতে প্রৌঢ় অবস্থায় মানুষ যখন বানপ্রস্থে যেতেন, তখন বয়সের জন্য ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হত না বলে, তাঁদের দার্শনিক চর্চা ‘আরণ্যক’ বলে পরিচিত হয়েছিল। সেই দার্শনিক চর্চা উপনিষদে আরও গভীর হয়ে উঠেছিল। বলা হয় যে, উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড নিজের পূর্ণতা লাভ করেছে। উপনিষৎ তাই জানার শেষ সীমায় উপনীত – বেদান্ত। প্রাচীন ঋষিরা যা দেখেছিলেন, অর্থাৎ, ধ্যানযোগে তাঁরা যা অনুভব করেছিলেন, সেটাই তাঁরা উপনিষদে উল্লেখ করেছিলেন। গুরু শিষ্যকে ‘তত্ত্বমসি’ শিক্ষা দিয়েছিলেন। জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হলেও মানুষের অজ্ঞানতার জন্যই সেগুলিকে ভিন্ন বলে মনে হয়। ‘শঙ্করাচার্য’ উপনিষদের জ্ঞানমূলক ভাষ্য করেছিলেন। তিনি নিজের অসাধারণ প্রতিভাবলে তৎকালীন প্রধান পণ্ডিতের মত খণ্ডন করে নিজস্ব ‘অদ্বৈতমত’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শঙ্করের আগেও কিন্তু বেদান্তভাষ্য ছিল, তবে শঙ্করের ভাষ্যের পরে বেদান্তভাষ্য বলতে শুধু তাঁর ভাষ্যকেই বোঝায়। কিন্তু তবুও বলা চলে যে, প্রাচীন ভারতের এইসব জ্ঞানের ঐতিহ্য কেবলমাত্র পণ্ডিতদের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। সাধারণের শিক্ষার জন্য এসব ব্যবহার করা চলে না। অথচ এই জ্ঞানের কথা, আশার কথা সাধারণে না জানলে চলবে কেন? বিশ্ববাসীকে সহজ করে কি জ্ঞানের সার পরিবেশন করা যায় না? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই স্বামীজি সরল ভাষায় বেদান্ত বোঝাতে আরম্ভ করেছিলেন। তবে কেবল বোঝানো নয়, ব্যবহারিক জীবনে যে বেদান্তের সত্যি উপলব্ধি করা সম্ভব – সেটাও তিনি প্রমাণ করেছিলেন। নিজে না দেখে না বুঝে, কেবলমাত্র অন্যের কথায় মেনে নেওয়ার লোক তিনি ছিলেন না। উপনিষৎ বলেছে, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। স্বামীজি বলেছিলেন যে, এমন সময় আসে যখন ঐ একত্বের উপলব্ধি হয়। উপনিষদের উক্তি অভ্রান্ত। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনে সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি তখন হয়েছিল, যখন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর বুকে হাত দিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর সেই অনুভূতি আরেকবার হয়েছিল আমেরিকায়, লেকের ধারে। সেই পরমমুহূর্তে তিনি দেখেছিলেন যে, বাড়িঘর দুয়ার জানালা বারান্দা গাছপালা চন্দ্র সূর্য সব যেন কোথায় কি হয়ে গেল! সব যেন ভেঙেচুরে অনু-পরমাণু হয়ে আকাশে বিলীন হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চৈতন্য, অহঙ্কার সব অবলুপ্ত হয়ে গেল। তাঁর আর কিছু মনে রইল না। তারপরে ক্রমে তাঁর দেহজ্ঞান আবার ফিরে এসেছিল, আবার তিনি সবই দেখতে পেয়েছিলেন – সেই বাড়ি বাগান সব। তখন তাঁর কথা শুনে কেউ কেউ বলেছিলেন যে, মস্তিষ্কের বিকারের ফলেও লোকে নাকি ওরকম দেখে। স্বামীজি বলেছিলেন, “বিকার কি হে! দেখলাম যখন, তখন কোন রোগও হয়নি, নেশাও করিনি। তাছাড়া অনুভূতিগুলি যে বেদের কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!” সেটাই ছিল সেই দর্শন, জীব ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কলসীতে সমুদ্রের জল ধরা হল। বলা হল কলসীর জল আর সমুদ্রের জল। কিন্তু কলসী ভেঙে দিলে সমুদ্রের জল আর কলসীর জল ভিন্ন থাকে না। দৃশ্যমান জগৎ ভ্রমমাত্র – রজ্জুতে সর্পভ্রম, সূর্যকিরণে মরীচিকা ভ্রম। ভেদবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার প্রভাবে যাঁর সেই সৌভাগ্য হয়, তাঁর জন্য সেই আবরণ অপসৃত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। সমাধিকালে মায়াজনিত দেশ কাল নাম ও রূপের বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকে না, নাম-রূপধারী জগৎ তখন লীন হয়ে যায়, আর কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজিকে কেবলমাত্র স্পর্শদ্বারা সেই উপলব্ধি করিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজি কেবল বেদান্ত পড়েননি, তিনি বেদের সার অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর বলা কথা ও লেখা এত উদ্দীপ্ত হতে পেরেছিল।

হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। স্বামীজি সেই কথাটি সহজ করে বুঝিয়েছিলেন। ভারতের ধর্ম উদার। ‘পতঞ্জলি’ বলেছিলেন, মোক্ষলাভের চারিটি পথ হল – ঈশ্বরের ধ্যান, ঈশ্বরের বাচক শব্দের জপ, মহাপুরুষে চিন্তা, এবং যা ভাল লাগে তার ধ্যান। তিনি সেই পথগুলির মধ্যে কোন তারতম্য করেননি। তাঁর মত ছিল যে, যে কোনো পথে চললেই – যাঁর আবেগ আছে তিনি অবশ্যই মোক্ষলাভ করবেন। রাজার ধর্ম হল প্রজার সুখ-সুবিধা দেখা। প্রাচীন ভারতে অভিষেকের সময়ে রাজারা প্রজাদের উদ্দেশ্য করে এই শপথ গ্রহণ করতেন যে, প্রজাদের উপরে অত্যাচার করলে তিনি যেন নিজের সারাজীবনের অর্জিত সুকর্মের ফল, সন্তান-সন্ততি, ইহকাল-পরকাল সব কিছু থেকেই বঞ্চিত হন। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রগুলি বার বার বলেছে যে, বিভিন্ন পথে প্রবাহিত নদীর গন্তব্যস্থান যেমন সমুদ্র, তেমনি বিভিন্ন পথ অবলম্বী মানুষের গন্তব্যস্থানও সেই ঈশ্বর। অতীতে গুরু তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, গুরু বা গুরুজনদের যা সদগুণ সেটাই গ্রহণ করো, যা দোষের সেটার অনুকরণ কোরো না। প্রাচীন সাহিত্যে ভারতের উদারতার আরও উদাহরণ পাওয়া যায়। দাসী ‘জবালা’র ছেলে ‘সত্যকাম’, যাঁর পিতাকে জানা ছিলনা, তিনিও উত্তরকালে নিজের গুণের জন্য ঋষি বলে অভিহিত হয়েছিলেন। ক্ষত্রিয়রাও তখন ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করতেন। ঋষি বিশ্বামিত্র এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তখন ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য যেতেন। পাঞ্চালদেশের রাজা ‘প্রবহণ’-এর কাছে ঋষিপুত্র ‘শ্বেতকেতু’ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, জান কি দেহী কি করে দেহত্যাগ করেন? জান কি বিদেহী আত্মা কেমন করে আবার দেহ ধারণ করে? শ্বেতকেতু এসব প্রশ্নের উত্তর জানতেন না, এমনকি তাঁর পিতা ব্রাহ্মণ হয়েও সেই তত্ত্ব জানতেন না। তখন পিতাপুত্র মিলে রাজার কাছে জানবার জন্য গিয়েছিলেন। আসলে বৈদিক যুগে জাত্যাভিমান বলে কিছু ছিল না। মত ও পথের উদারতাই হিন্দুধর্মকে সনাতন করে তুলেছে। একথা এত সহজে স্বামীজির আগে অন্য কেউ মানুষকে জানাননি। নিজের গভীর অধ্যয়ন ও অনুভূতির ফলস্বরূপ যে তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, সেটাই তিনি জগতবাসীকে বলে গেছেন। তিনি মনেপ্রাণে বুঝেছিলেন বলেই উদাত্তকণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন যে, হিন্দু অন্য ধর্ম-অবলম্বীকে হিংসা করেনি। রোমানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েএকদা খৃষ্টান উদ্বাস্তুরা দক্ষিণ-ভারতের উপকূলে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জরথ্রুষ্টপন্থী পারসীক জাতিও বহুকাল ধরে ভারতের বাসিন্দা। বটগাছের মত প্রাচীন হিন্দু-ধর্মের নানা মতের ঝুরি নেমে গিয়ে সেগুলি ভারতের ভিত্তিতে সুদৃঢ় হয়ে বসেছে।

প্রতিভার বিকাশে ও কর্মক্ষমতায় শঙ্করাচার্যের সঙ্গে স্বামীজির তুলনা করা যেতে পারে। শঙ্কর মাত্র বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর শেখা ও শেখানো আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। স্বামীজি ঊনচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। স্কুল, কলেজ ও অনন্তের পথে প্রস্তুতির কাল বাদ দিলে তাঁর শেখা আর শেখানোর কাল পনরো বছরের বেশি নয়। ওরই ভেতরে তাঁর রচনাকাল মাত্র নয় বছরের। শঙ্করাচার্য তাঁর স্বল্প-পরিসর জীবনে এগারোটি উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা ও অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পায়ে হেঁটে তিনি কন্যাকুমারিকা থেকে বদ্রীনাথ, দ্বারকা থেকে পুরী – এই সুদীর্ঘ পথ ঘুরেছিলেন। চারধাম – শৃঙ্গেরী, যোশী, সারদা, ও গোবর্ধন মঠ – প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজও তাঁর অদ্ভুত কর্মশক্তি নিয়ে ভাবলে বিস্ময় লাগে। স্বামীজিও তেমনি করেছিলেন, তাঁর প্রব্রজ্যার দৈর্ঘ্য কম কিছু ছিল না। নিজের সময়ে সব পথ যেমন তিনি পদব্রজে অতিক্রম করেননি, তেমনি তাঁর পথের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অতিক্রম করে গিয়েছিল – পূর্ব থেকে পশ্চিম দেশে। তাঁর পথ চলা শুধু আসমুদ্র হিমাচলেই আবদ্ধ থাকেনি। তখনকার দিনে শঙ্করকে হয়তো হিন্দু বৌদ্ধধর্ম ছাড়া আর অন্য কোন ধর্মের বা ম্লেচ্ছ ভাষার পাঠ নিতে হয়নি। সে যুগে তার দরকারও ছিল না। নিজের স্বল্পপরিসর জীবনে স্বামীজি সেটাও শিক্ষা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষাটা তিনি এত ভাল শিখেছিলেন যে, উত্তরকালে তাঁর সমালোচকেরা তাঁর লেখা ও বলা ইংরাজি ভাষায় কোনো খুঁত ধরতে পারেননি। আর সংস্কৃত ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা না বললেও চলবে। এর উপরে তিনি ছিলেন সঙ্গীতঙ্গ। তিনি ভালো গান গাইতে পারতেন। তাঁর গানের লহরীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হতেন। অসাধারণ পরিশ্রম করবার ক্ষমতাকেই লোকে প্রতিভা বলে। তাই স্বামীজির মতো প্রতিভার এমন উজ্জ্বল মডেল আর কোথায় পাওয়া সম্ভব?

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ধর্মজগতে স্বামীজির মৌলিক দান কি? স্বামীজি বিশ্বসভায় ভারতের ধর্ম-আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বলতে গেলে নিজের প্রথম ভাষণেই তিনি সেটা করতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর আগে কেউই জোর গলায় বলেন নি যে, আধ্যাত্মিকতাই ভারতের প্রাণকেন্দ্র। সেটাই তো তাঁর বড় দান। পাশ্চাত্য জগতকে এবং সেই সঙ্গে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে তিনি হিন্দুধর্মের অখণ্ড সার্বভৌমত্ব দেখিয়েছিলেন। তাঁর মতো, হিন্দুধর্মের মূলনীতিগুলির অমন সহজ সরল ভাষ্য আর কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি এখনও পর্যন্ত করেননি। বৈদিক যুগের উজ্জ্বল ধর্ম ও দর্শন একটা সময়ে কালপ্রবাহে তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আচার-আচরণ তখন ক্লিন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই সেসব বাদ দিয়ে, হিন্দুধর্মের সারবস্তু খুঁজে বের করে তিনি জগতের সামনে সেগুলিকে তুলে ধরেছিলেন। এমনিভাবে আর এমন ভাষাতে তিনি সেগুলিকে ধরে দিয়ে গিয়েছেন, যা এড়ানো কঠিন। প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্য গীতা উপনিষদে থাকলেও সময়ের প্রভাবে সকলেই সেকথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তাঁর কোথায় সেসবের নতুন করে সন্ধান আরম্ভ হয়েছিল। জনসাধারণকে তিনি বেদান্ত বলতে কি বোঝায়, আর বেদান্তের অন্তর্নিহিত সত্য বোঝাতে পেরেছিলেন।

অদ্বৈতবাদ উপনিষদসম্মত। আচার্য ‘গৌড়পাদ’ অদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। গৌড়পাদ ‘গোবিন্দাচার্যের’ গুরু ছিলেন। গোবিন্দাচার্য ছিলেন শঙ্করাচার্যের গুরু। গৌড়পাদ যে বাদের সূচনা করেছিলেন, শঙ্কর সেই অদ্বৈতবাদকে পূর্ণ পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন। শঙ্কর বলেছিলেন যে, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়; জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই, সেই ভেদজ্ঞান অজ্ঞানতার জন্যই হয়; ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা। ‘রামানুজাচার্য’ বলেছিলেন যে, ব্রহ্ম এক ও পূর্ণ, এবং জীব ব্রহ্মেরই অংশ মাত্র। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, অভেদ নয়। জীব ব্রহ্ম থেকেই উদ্ভূত, জগৎও ব্ৰহ্ম থেকে উদ্ভূত। জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ আসলে ব্রহ্মেরই বিকাশ বা শরীর। রামানুজের মতবাদ ‘বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’ নামে পরিচিত। ‘মাধবাচার্য’ বলেছিলেন দ্বৈতবাদ-এর কথা। তাঁর মতে জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। জীব ঈশ্বরের অংশ নয়, তাঁর দাস। জীবের কর্তব্য ঈশ্বরের সেবা করা, আর তাতেই তাঁর মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত – তিন ভাবই মানতেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি মহাজ্ঞানী হনুমানের কথা বলতেন। হনুমানের যখন দেহবুদ্ধি বলবৎ থাকত তখন তিনি অনুভব করতেন যে, তিনি দাস আর রামচন্দ্র তাঁর প্রভু (দ্বৈতভাব)। যখন তাঁর বোধ হত যে, তিনি মন-বুদ্ধি-আত্মাযুক্ত জীবাত্মা, তখন তিনি দেখতেন রামচন্দ্র পূর্ণ আর তিনি তাঁর অংশ (বিশিষ্টাদ্বৈতভাব)। আর যখন তিনি ভাবতেন যে, তিনি নামরূপরহিত শুদ্ধ আত্মা, তখন দেখতেন তিনিও যা শ্রামচন্দ্রও তাই, তাঁদের মধ্যে কোনো ভেদ নেই (অদ্বৈতভাব)। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, তিনটি ভাবই মনের উন্নতির অবস্থা অনুযায়ী উপনীত হলেও অদ্বৈতভাবই ধর্মোন্নতির শীর্ষবিন্দু। তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করে সেকথা বলে গিয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীরা যেসব মতবাদ প্রচার করে গিয়েছিলেন, সেগুলো যে কেবলমাত্র মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল না, সেগুলো যে প্রত্যক্ষ ছিল, তা তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজি তাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ কেবল সহজ কথায় বুঝিয়ে ক্ষান্ত হননি, অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আর দ্বৈতবাদেরও সমন্বয় সাধন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, ঈশ্বর সাকারও বটে আবার নিরাকারও বটে। নিরাকার হলেও তিনি আকার নেন – যেমন জল আর বরফ। স্বামীজিও তেমনি বলতেন, একেন তিনি অভিব্যক্তি – দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, আর অদ্বৈত। দ্বৈত আর বিশিষ্টাদ্বৈত অবস্থা থেকে অদ্বৈতভাবে পৌঁছানো যায়। অবশ্য অদ্বৈতভাবই ধর্মপথের চরম লক্ষ্য – তত্ত্বমসি; একমেবাদ্বিতীয়ম্। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত পাঠ শুনতে শুনতে শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তি, আর তাঁর পাদপদ্ম থেকে জ্যোতি বেরিয়ে আসছে বলে দেখতে পেয়েছিলেন, যা প্রথমে ভাগবতকে, ও তারপরে তাঁকে স্পর্শ করেছিল। তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে, বস্তু পৃথক হলেও, সেটা অনন্তেরই প্রকাশসম্ভূত – তিনে এক, এবং একে তিন। এখানেই স্বামীজির ধর্মবাদের উৎকর্ষ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সেটাই দেখিয়েছিলেন। নিজে আচরণ দিয়ে তিনি ‘যত মত তত পথ’ শিখিয়েছিলেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। অভ্যাসযোগে সেটা উপলব্ধি করা সম্ভব। জীবন চলাই ধর্ম। কর্ম যদি অনাসক্ত হয়, ভক্তি যদি বিশ্বাসভিত্তিক হয়, জ্ঞান যদি শুদ্ধ হয়, তাহলে পথ যা-ই হোক না কেন, সিদ্ধিলাভ একদিন হবেই। জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তা কর্মবিরতি নয়। সক্রিয়তাই ধর্ম। সক্রিয়তাতেই রয়েছে প্রাণের পরিচয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সব কোলাহলের মাঝেও শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের সংহত সুরটি তাঁর শিষ্য অর্জুনকে জানিয়েছিলেন। সংসারের দৈনন্দিন জীবনে ছোট বড় সব কাজের মাঝে সেই সুরটি বাজিয়ে যেতে হবে, সেই নিষ্কাম কর্মের সুর, ফলবাসনার হিতের সুর। স্বামীজি বলেছিলেন যে, অভ্যাসযোগে সাধারণ মানুষ জীবনে সেটা করতে পারে। ব্যবহারিক জীবনে সেটা অবশ্যই সম্ভব। স্বামীজির ও তাঁর গুরুভাইদের, তাঁদের শিষ্যপ্রশিষ্যদের মধ্যে কর্মের প্রাবল্য ও অনাসক্তি, তার অপূর্ব সাফল্য দেখা গিয়েছিল। বিরাটের উপলব্ধি এসেছিল। প্রাণ বড় হয়েছিল। হৃদয় সরস হয়েছিল। অনুভূত হয়েছিল যে, জীবই শিব। জীবের সেবাই শিব বা ঈশ্বরের সেবা। জ্ঞানচক্ষু খুলেছিল। স্পষ্টই দেখা গিয়েছিল যে, শিল্প বিজ্ঞান ধৰ্ম সবই সত্যের অভিনব প্রকাশ। তবে সেটা বোঝার জন্য তাঁদের মনে রাখতে হয়েছিল যে, সবেতে একেরই বিকাশ, দ্বিতীয় আর কিছুই নেই। এসব বলা ও ভাবা সহজ হলেও জীবনে প্রতিফলিত করা শক্ত। অভ্যাসযোগে ও একজীবনে সেটা নাও হতে পারে। স্বামীজির কিন্তু সেই সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, রামকৃষ্ণকে বুঝেছিলেন, যিনি দেখেছিলেন মহৎকে, যিনি নিত্য অনুভব করতেন উপনিষদের বাণী – ‘তত্ত্বমসি’।

যুগে যুগে প্রদীপ, তেল, সলতে, শলাকা সবই থাকে। কিন্তু আঁধার এলে তবেই দীপ জ্বালা হয়। ধর্মের জগতে যখন আঁধার নেমেছিল, তখন স্লটে শলাকা তেল সংগ্রহ করে স্বামী বিবেকানন্দ যে দীপ জ্বেলেছিলেন, সেটার আলো আজও ম্লান হয় নি, বরং উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে।

(তথ্যসূত্র:

১- বিবেকানন্দ চরিত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

২- বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ।

৩- যুগপ্রবর্ত্তক বিবেকানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ।)

ভাঙন পদ্ম শিবিরে, মালদায় তৃণমূলে যোগদান শতাধিক কর্মী সমর্থকের

গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক নাবালিকার

Dilip Ghosh: আজ বিয়ের পিড়িতে দিলীপ ঘোষ! কিভাবে ফুটল বিয়ের ফুল?

‘Bangladesh Should Be Broken Apart,’ Says Tripura’s ‘King’ in Response to Yunus’ Comments

পাকিস্তানি অভিনেতা ফাওয়াদ খানের বলিউড প্রত্যাবর্তন ঘিরে উত্তাল মহারাষ্ট্র!

Taslima Nasrin: ‘Islam is not my religion…’—A Definitive Statement on Eid

Heatwave Alert: West Bengal, 16 Other States Brace for Extended Heatwave Days from April to June

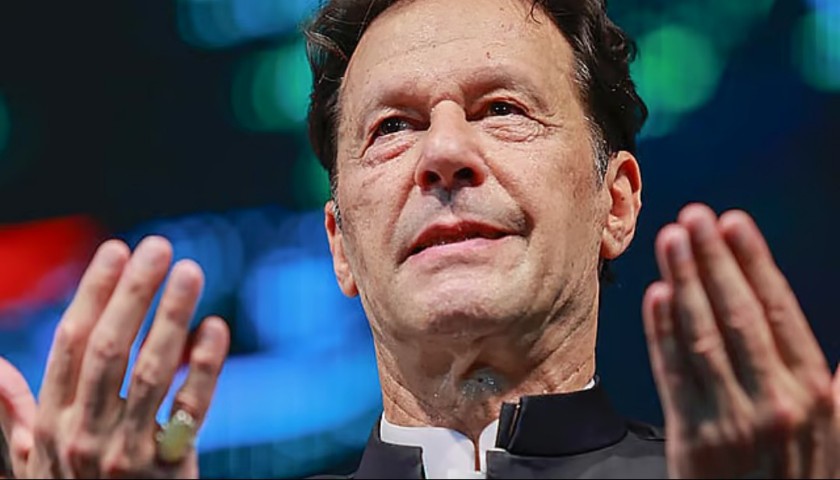

Former Pakistani Prime Minister Imran Khan Nominated for the Nobel Peace Prize

কল্যাণীতে দুঃসাহসিক ছিনতাই! কাঁচরাপাড়ার ব্যবসায়ীকে মারধর করে টাকা লুঠ

Durga Puja 2024: অভিনব উদ্যোগ! মহালয়ার দিন অঙ্কন প্রতিযোগিতা করল কাঁচরাপাড়া আমরা সবাই ক্লাব